史前文化層年表

考古學家透過長時間研究,逐漸梳理出各個考古遺址之間的關係及時空分布。根據現有考古調查,臺灣最早的人類,可能是在2~3萬年前的冰河時期,追逐亞洲大陸的哺乳類動物,越過當時仍是陸地的臺灣海峽來到臺灣;也有可能是從現今的東南亞出發,沿著海岸線向北移動而來。

考古學家透過長時間研究,逐漸梳理出各個考古遺址之間的關係及時空分布。根據現有考古調查,臺灣最早的人類,可能是在2~3萬年前的冰河時期,追逐亞洲大陸的哺乳類動物,越過當時仍是陸地的臺灣海峽來到臺灣;也有可能是從現今的東南亞出發,沿著海岸線向北移動而來。

考古遺址意指「蘊藏過去人類生活遺物、遺跡,且具有歷史、美感、民族學或人類學價值之場域」,即發現遺址,就可據以研究史前人類的生活方式,並依據時間、地域分佈和文化內涵的相似或相異,分類成不同的遺址群。

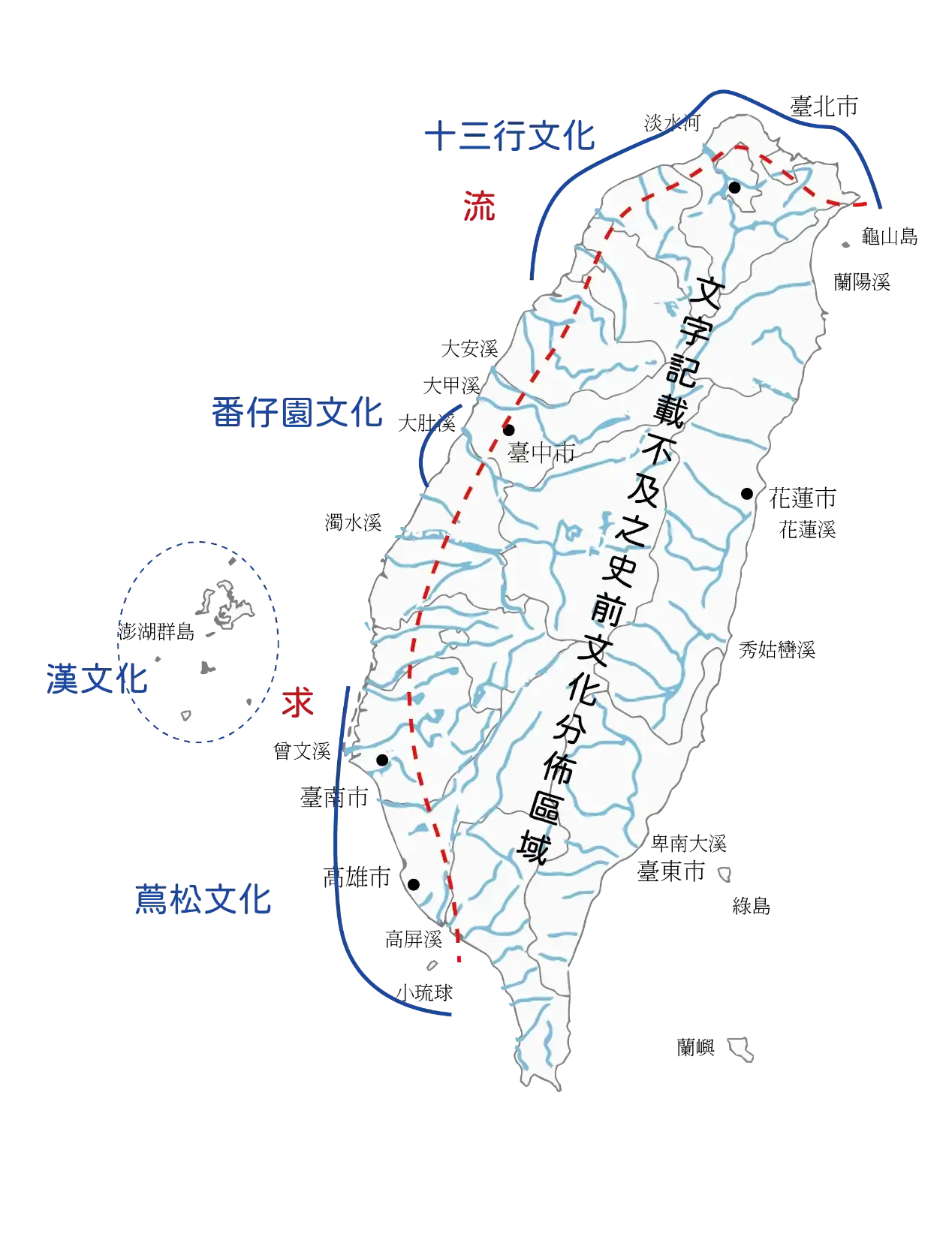

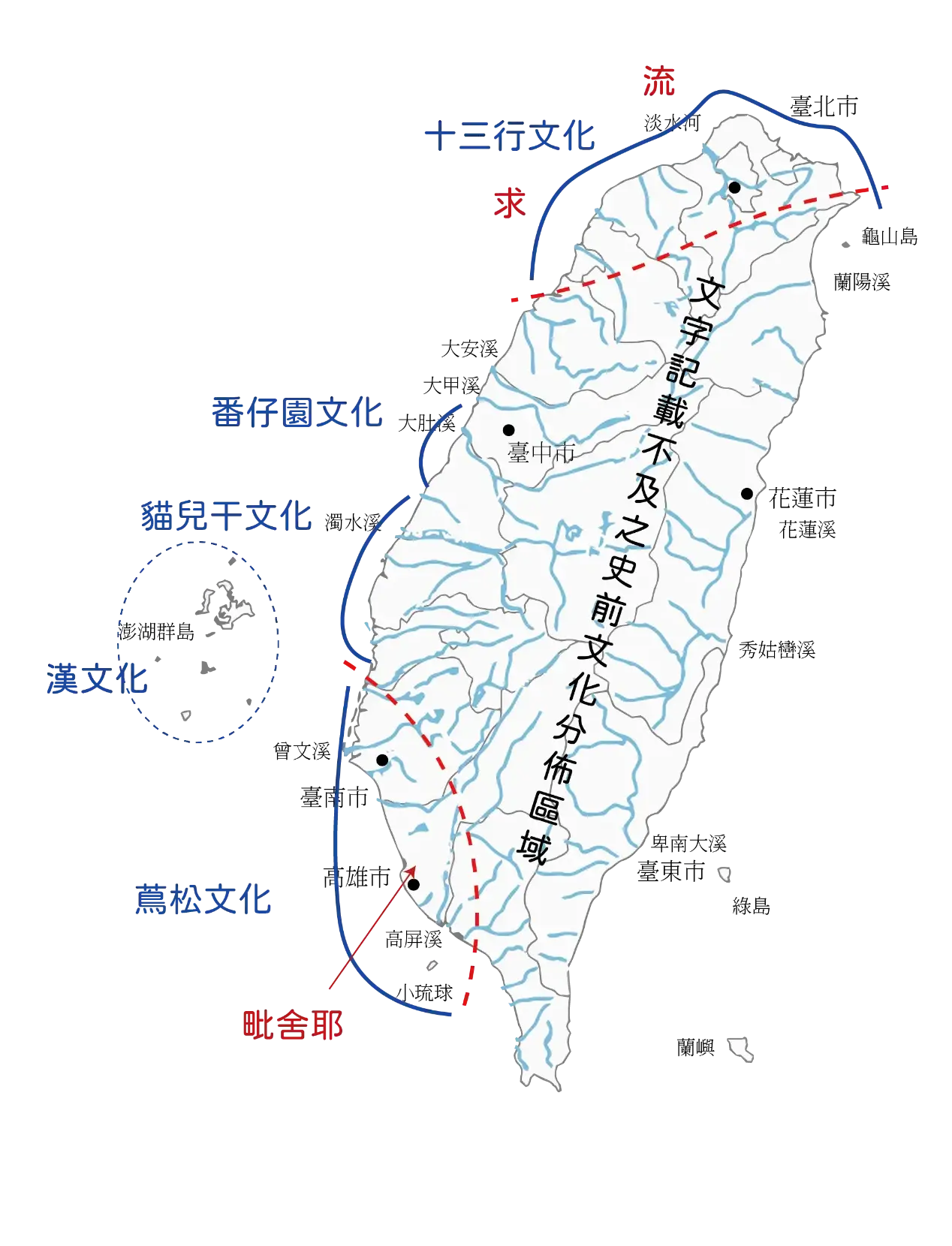

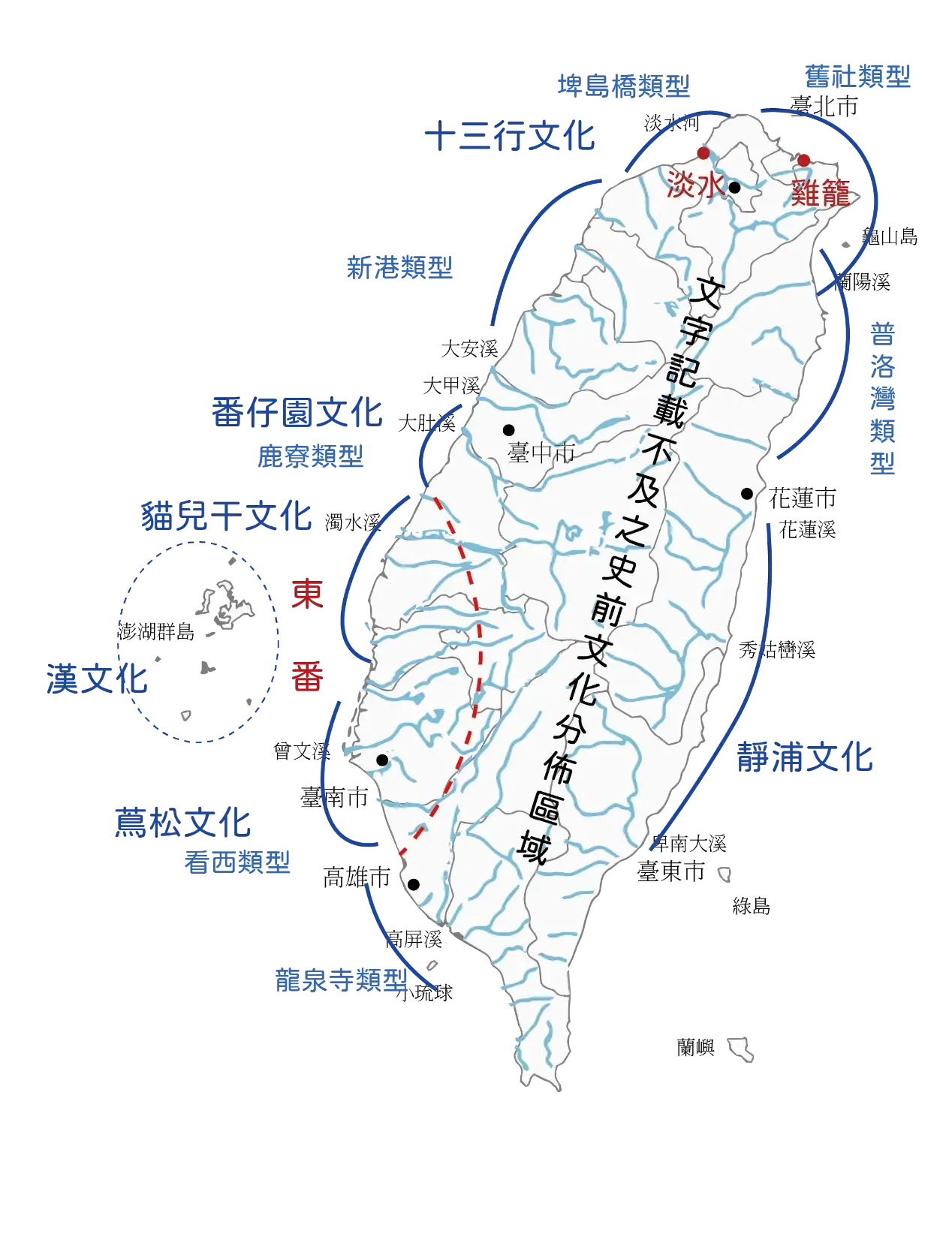

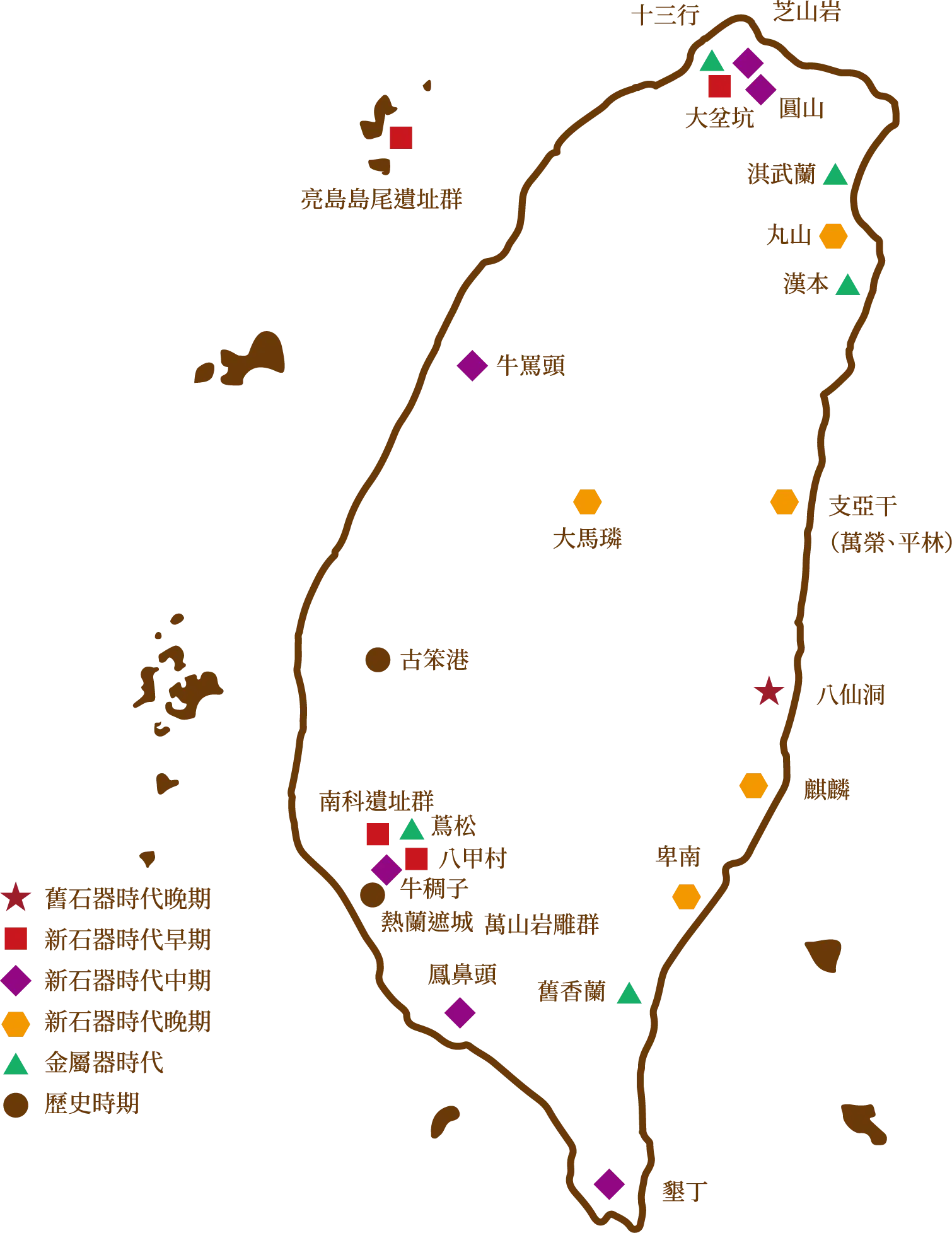

1896年臺灣發現第一個史前遺址-芝山岩考古遺址以來,在這片土地上陸續挖掘了2,000個以上的遺址,分佈範圍遍及臺灣本島及澎湖群島、綠島、蘭嶼等,垂直高度從海拔數公尺起的海岸平原到高達2,950公尺的山地,甚比民族誌記載的最高原住民聚落還高。透過這些史前遺址研究,初步建立一個史前文化發展的大架構及其演變體系。依時間早晚、區域不同與文化相貌差異,歸納為舊石器時代、新石器時代及金石並用與金屬器時代。

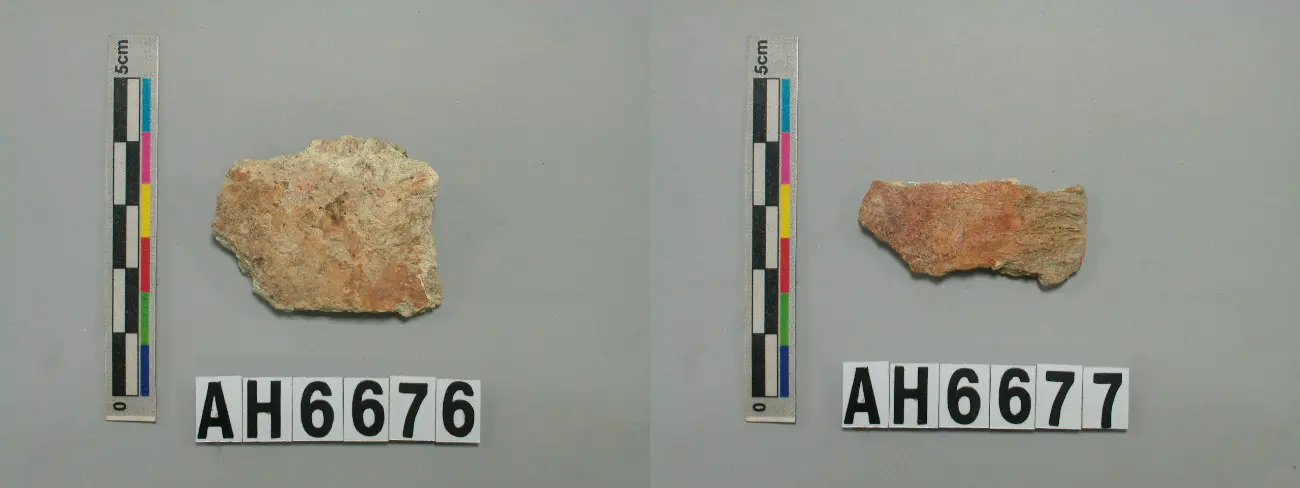

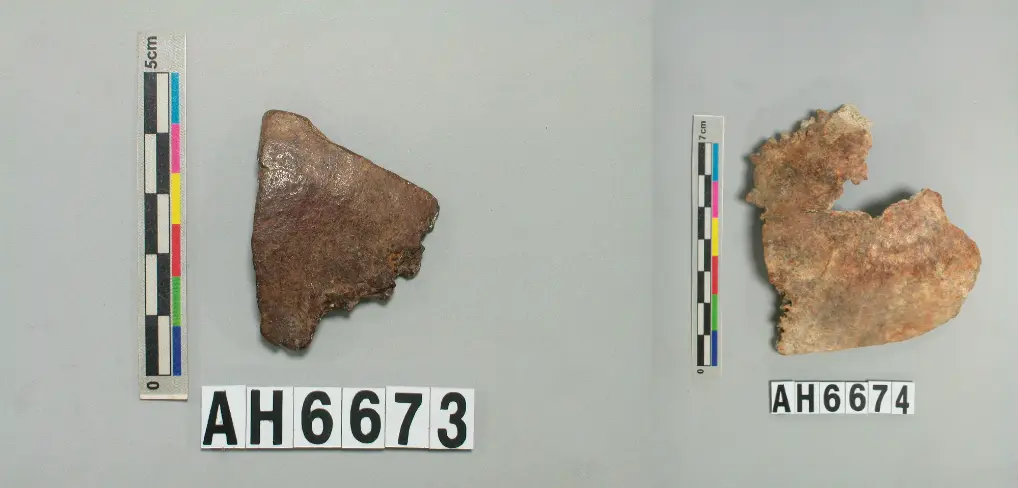

舊石器時代人類,以採集、狩獵維生,日常生活的工具以打製方法製作石器,不會磨製石器,不懂農耕、畜牧、製陶,居住型態可能是短期定居的小型聚落,經常為追逐獵物而四處遷徙。目前臺灣發現的舊石器時代遺址不多,都屬於舊石器時代晚期。

先陶時代是指人們尚未製造與使用陶器的史前文化階段,距今12,000~6,000年前,所使用的石器相較於舊石器時代較為小而精緻,同時有磨製骨角器,如恆春半島的考古遺址內發現螺類口蓋打製的貝刮器。

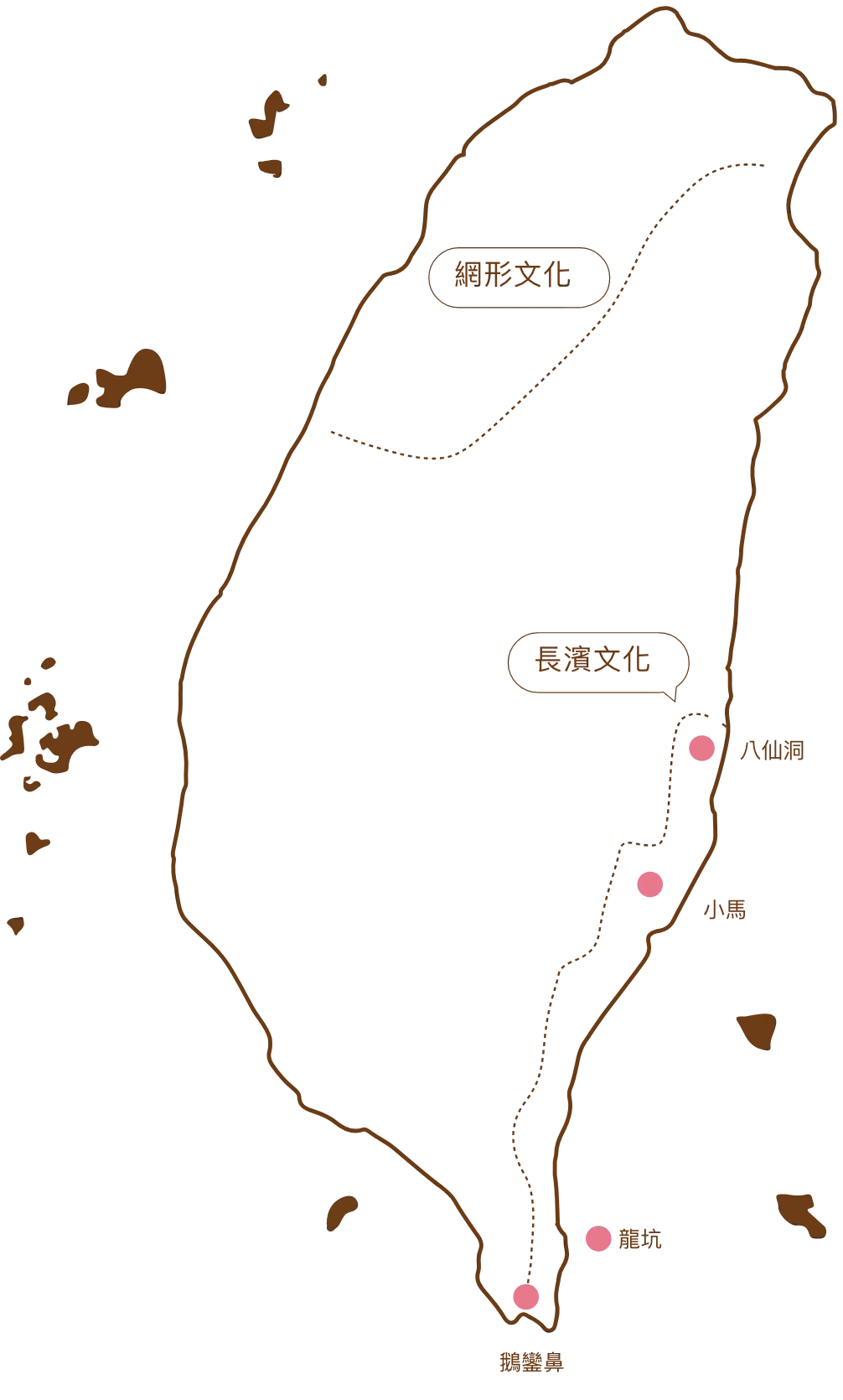

在臺北盆地內的圓山、芝山岩考古遺址都發現此階段的文化層,其層序位於新石器時代最早的大坌坑文化層之下,透過芝山岩遺址年代測定,至少可以確認同時或早於距今6,200年前,苗栗大湖鄉網形伯公壠及鄰近紅土臺地上的壢西坪遺址,亦發現此類型標本。

另臺灣東海岸南段及恆春半島的海邊洞穴或岩蔭,包括八仙洞、小馬洞穴、龍坑及鵝鑾鼻第二遺址,皆有發現長濱文化晚階段的文化遺物。近年發掘者將長濱八仙洞遺址舊石器時代的上文化層歸入於此一階段文化,稱為潮音洞文化。

新石器時代距今約6,000年前開始,此時期人類開始定居並逐漸成形的聚落,具有製陶、紡織、農耕與畜牧能力,並以磨製方法製造工具,如將骨、角、玉、石等物料,經由切、磋、琢、磨的方式製成器物。

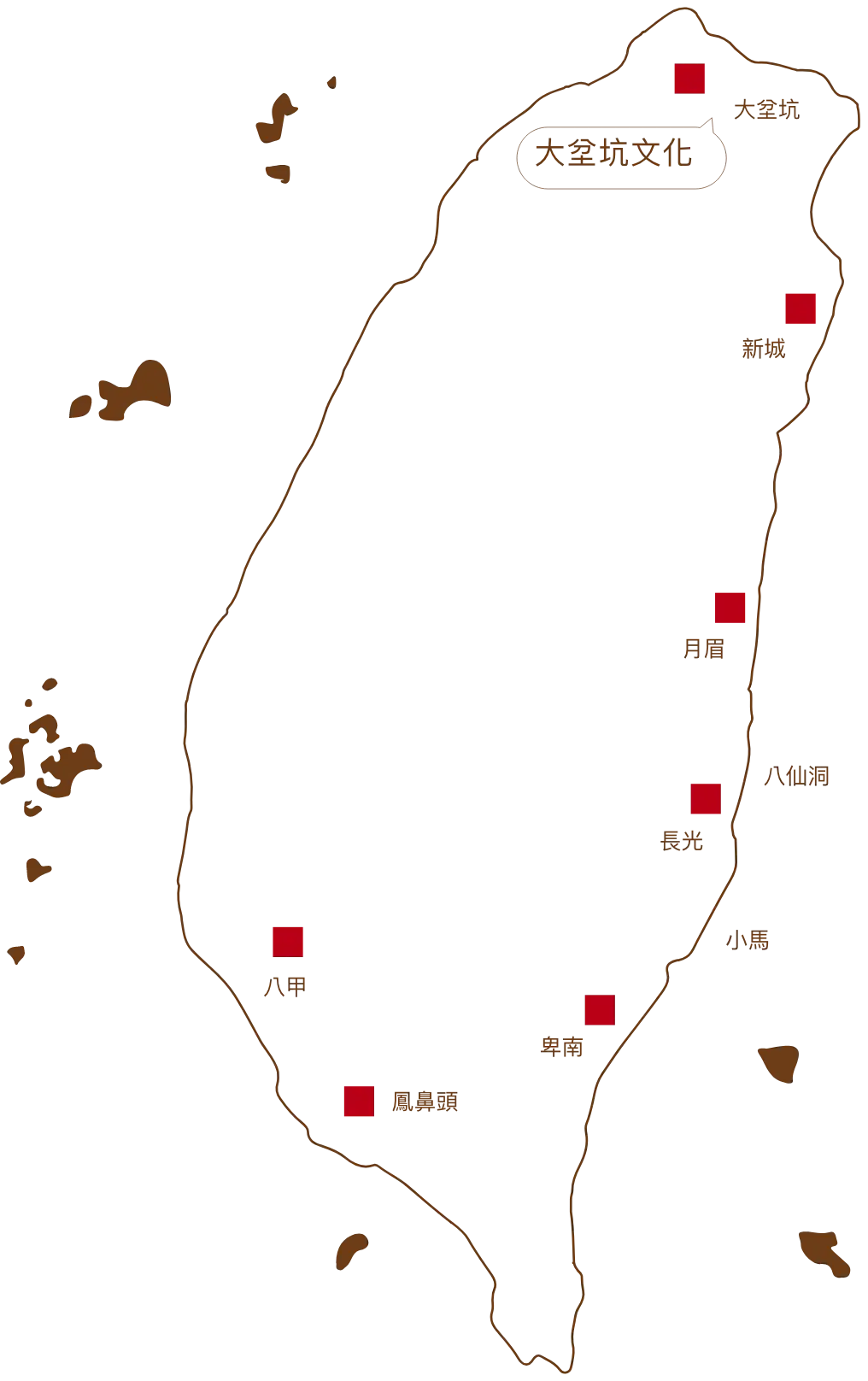

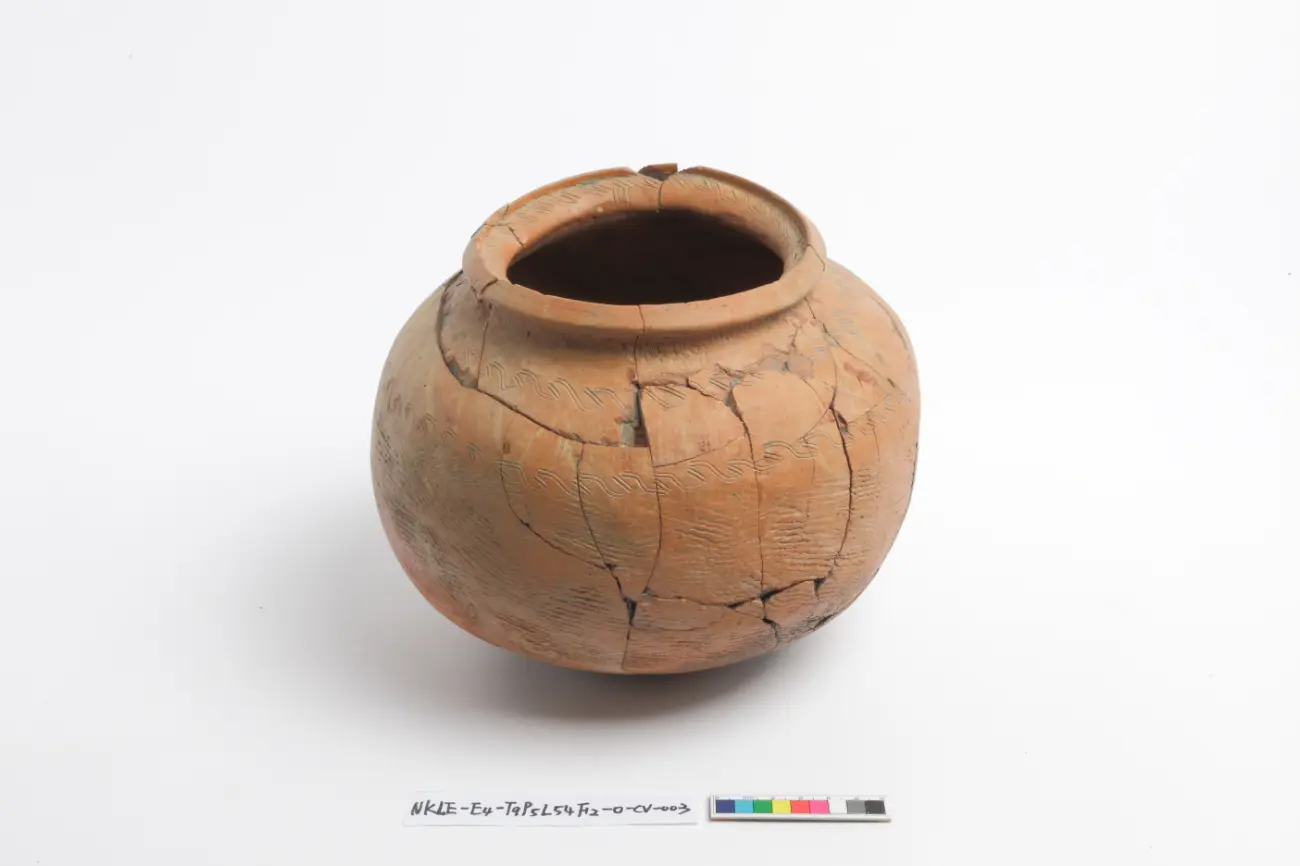

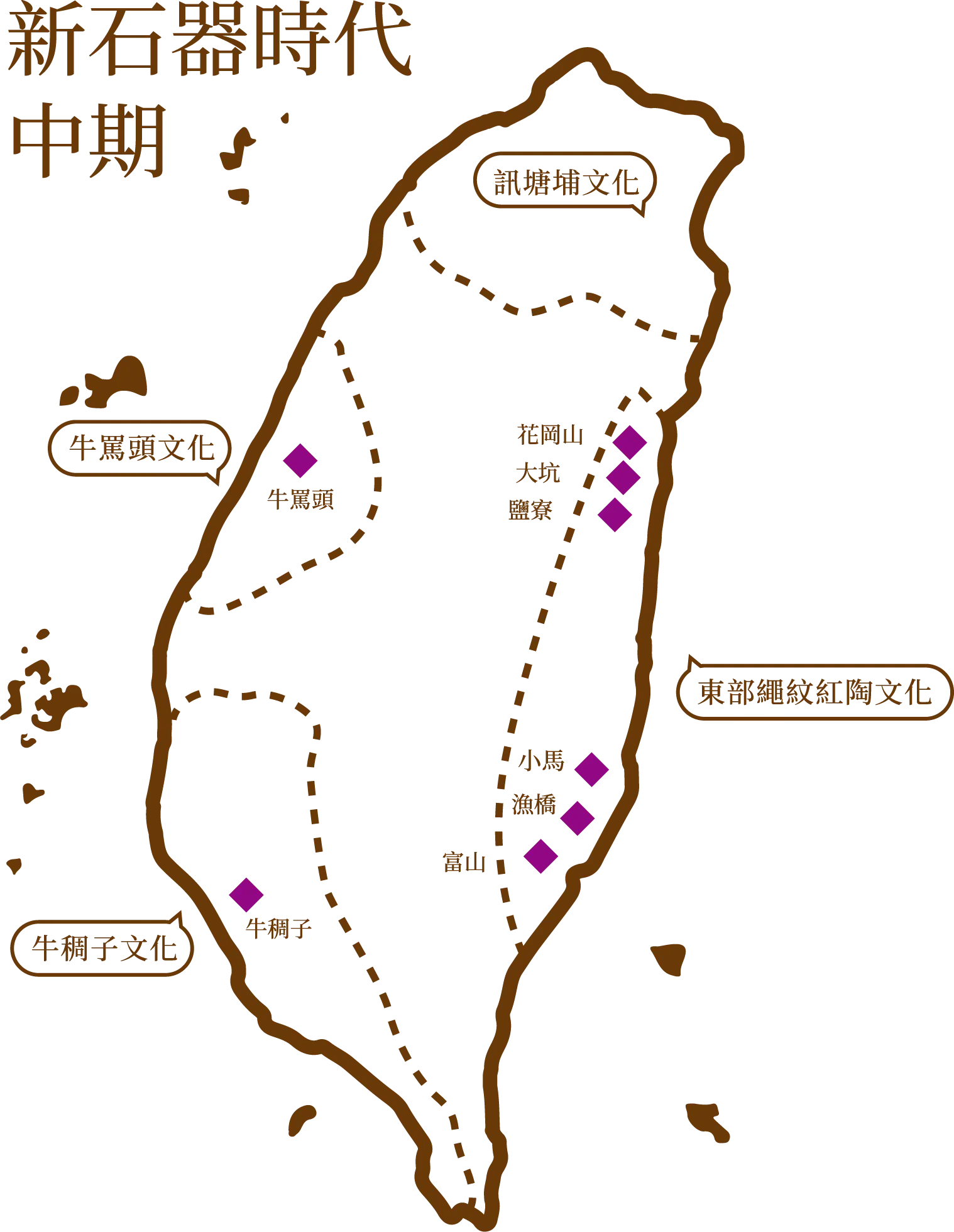

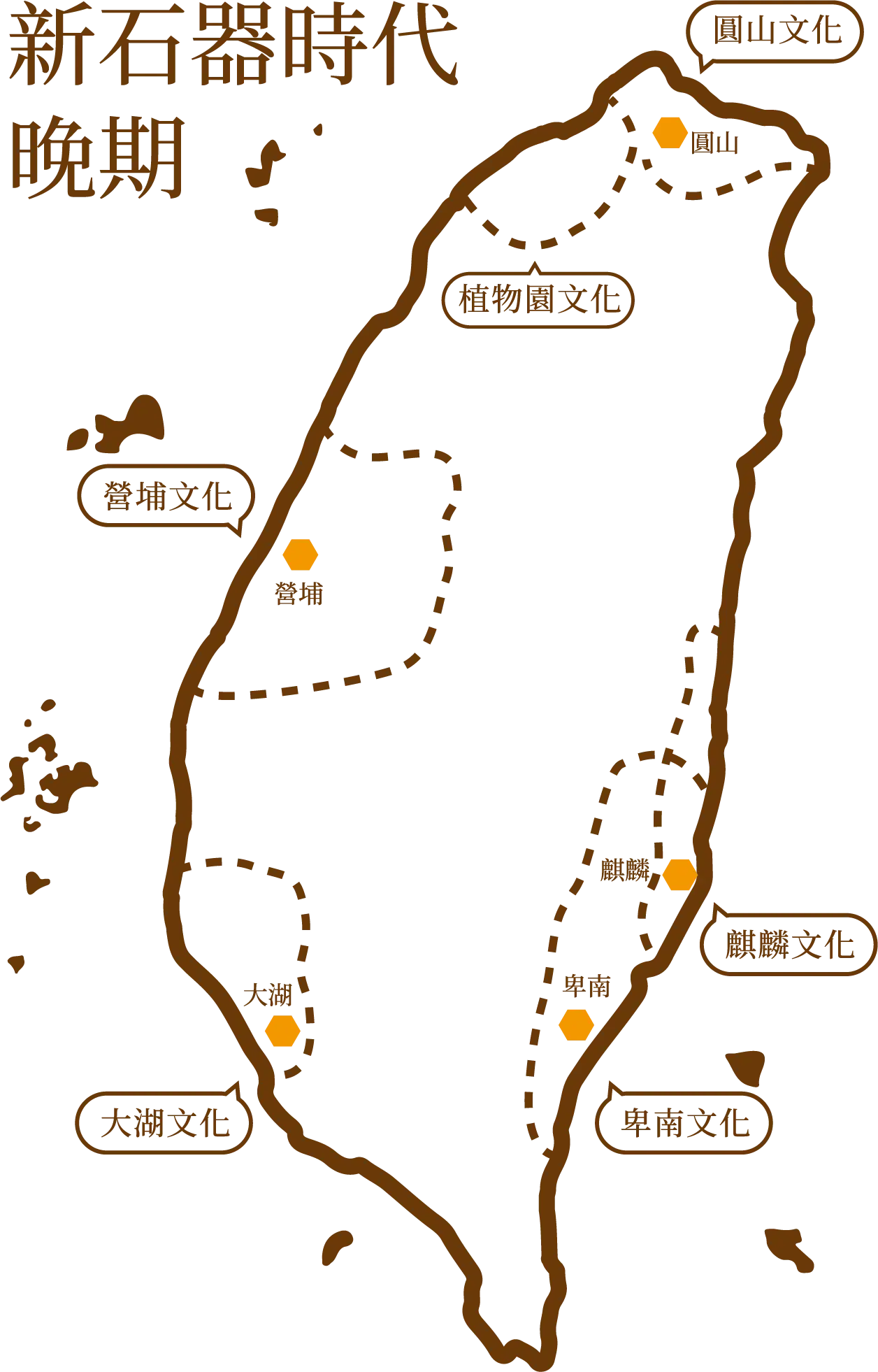

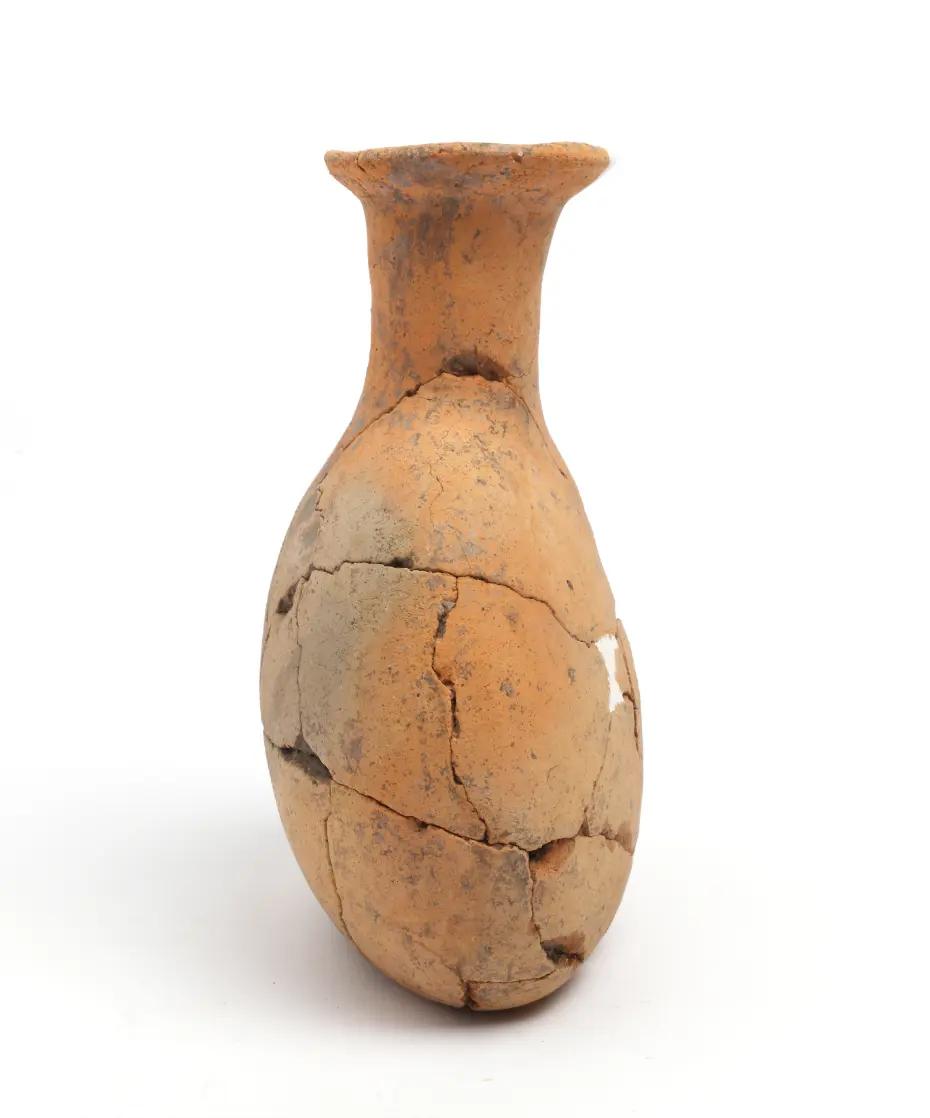

臺灣的新石器時代文化代表,早期大坌坑文化;中期牛罵頭文化;晚期營埔文化及大馬璘文化;西南部地區大湖文化、鳳鼻頭文化;東部地區丸山文化、花岡山文化、麒麟文化、卑南文化。

以大坌坑文化為代表。大坌坑文化人群在定居後,逐漸往鄰近區域發展,從距今5,500年前後,沿著海岸及溪流下游擴張,如臺北地區從淡水河口向臺北盆地及北海岸擴張;西南平原從原本丘陵邊緣逐步向外遷移至新期生成的海岸平原邊緣。

主要承繼大坌坑文化,如北部地區訊塘埔文化,中部地區牛罵頭文化或東部地區大坑文化、富山文化,並受到外來文化的影響,發展成不同的文化特色。

距今5,000 年前,西南平原開始有稻米、小米等穀類作物與豆類種植,亦逐漸影響中部、東部局部地區,但仍保有大坌坑文化晚期特色, 此階段進入榖類作物種植, 也是南島文化形成的階段, 稱新石器時代中期的早階段。

此時期人群除分布在澎湖、小琉球、綠島、蘭嶼等附屬島嶼之外,已經順著巴丹群島、巴布煙群島跨越巴士海峽進入呂宋島北部。

從北部芝山岩文化的特徵, 看出臺灣北部受到由中國大陸閩東、浙南的黃瓜山文化遷移影響,顯示亞洲大陸東南沿海今日中國浙南、閩北一帶,仍與北臺灣往來,甚至影響到中部地區牛罵頭文化,稱新石器時代中期的晚階段。

距今約3,400年,進入新石器時代晚期,人群分界越加明顯,文化內涵不同,尤其陶器各具特色,生產工具亦隨生業型態,出現大型石犁及中小型石斧、石鋤等。

以埔里盆地群的大馬璘文化及以阿里山為中心分布的東埔一鄰文化,則可見到人群交往移動的證據。大馬璘文化從聚落型態的家屋形式、石棺埋葬以及生產工具和製玉工具的文化型態,充分反映出花蓮繩紋紅陶晚期文化或花岡山早期製造玉器工藝人群翻越中央山脈移民的工匠特色。

東埔一鄰文化人群,說明定居適應環境而轉變擴張的文化體系,可延續到距今200~300年前,才進入歷史時代而逐漸消失,其文化內涵變化不大。

其他各區域的史前文化也持續演化,未見大規模遷徙移居現象,卑南文化或花岡山文化持續和呂宋及環南海區域交流,西海岸營埔、大湖文化人群也可能向南和呂宋島及巴拉望、Visaya區域的人群互動。

距今2,400~1,800年或1,600年之間,此時臺灣東部沿海地區已經進入使用金屬器的金石並用時代,北部新石器時代晚期的圓山文化和本階段的植物園文化、圓山文化土地公山類型;南部的大湖文化及東部的卑南文化都曾經發現少量的金屬器,但這些金屬器並未改變當時的社會型態,可能只是偶然傳入的一種文化遺物,無法直接說明已經進入金石並用時代。

金屬器及玻璃、瑪瑙等外來文化並非同一時間進入臺灣各地,因此形成文化發展參差的狀態,有很長時間臺灣各地處於部分使用金屬器、部分使用石器作為工具。

最早階段的金屬器是從外地輸入臺灣,其後才有局部在臺灣發展製作,例如臺灣的北部及東北部的沿海一帶的鐵器文化,一直到相當晚近的時期,人們才全面使用金屬器。

距今2,400年前,高溫技術製品進入臺灣,此時的人群延續新石器時代末期的發展,各地區複雜多元的文化體系仍然持續分布在臺灣本島及周邊島嶼,僅有澎湖群島人群似乎從前一階段已經消失遷移,成為無人居住的島嶼。

同時間,似乎有些來自菲律賓呂宋島或巴拉望、Visaya區域的人群,甚至遠至大陸東南亞的越南、泰國沿海一帶人群,開始依循海洋路徑影響臺灣東南部的卑南文化,並逐漸形成三和文化;部分人群翻越中央山脈,進入潮州斷層山區,並與西海岸人群接觸,形成北葉文化。

從花岡山文化、漢本遺址及三和文化等遺址考證,這些外來的人群持續帶來青銅、鐵、瑪瑙、玻璃珠等高溫技術製品,並在陶器上的紋飾也帶入新的文化風格。臺灣東部生產製作的玉料與玉器,也隨著此路徑攜帶出至環南海區域。

臺灣金屬與金石並用時代中期最具代表性的遺址,是十三行遺址,距今1,800~1,600年間開始,約在1,000年前結束。十三行文化工藝相當發達,擁有煉鐵及精良的製陶技術,選擇容易取得鐵砂的北海岸和東海岸北段停留,就地煉製生鐵、製造鐵器,並與其他在地人群展開交換,取得生活資源與不同物資。

距今1,200~600年前之間,全臺灣各地的史前文化皆已經進入鐵器為主要生產工具的時代,部分史前文化人群可以直接聯繫到當代的原住民族祖先。

不論過去還是現在,臺灣位於海洋航線重要的位置,許多外來文化及人群,經海域交通來到臺灣本島,與臺灣的史前人群互動,部分人群在島內定居,並不定期會與島外的人群進行交流,一部分則繼續向島外航行。

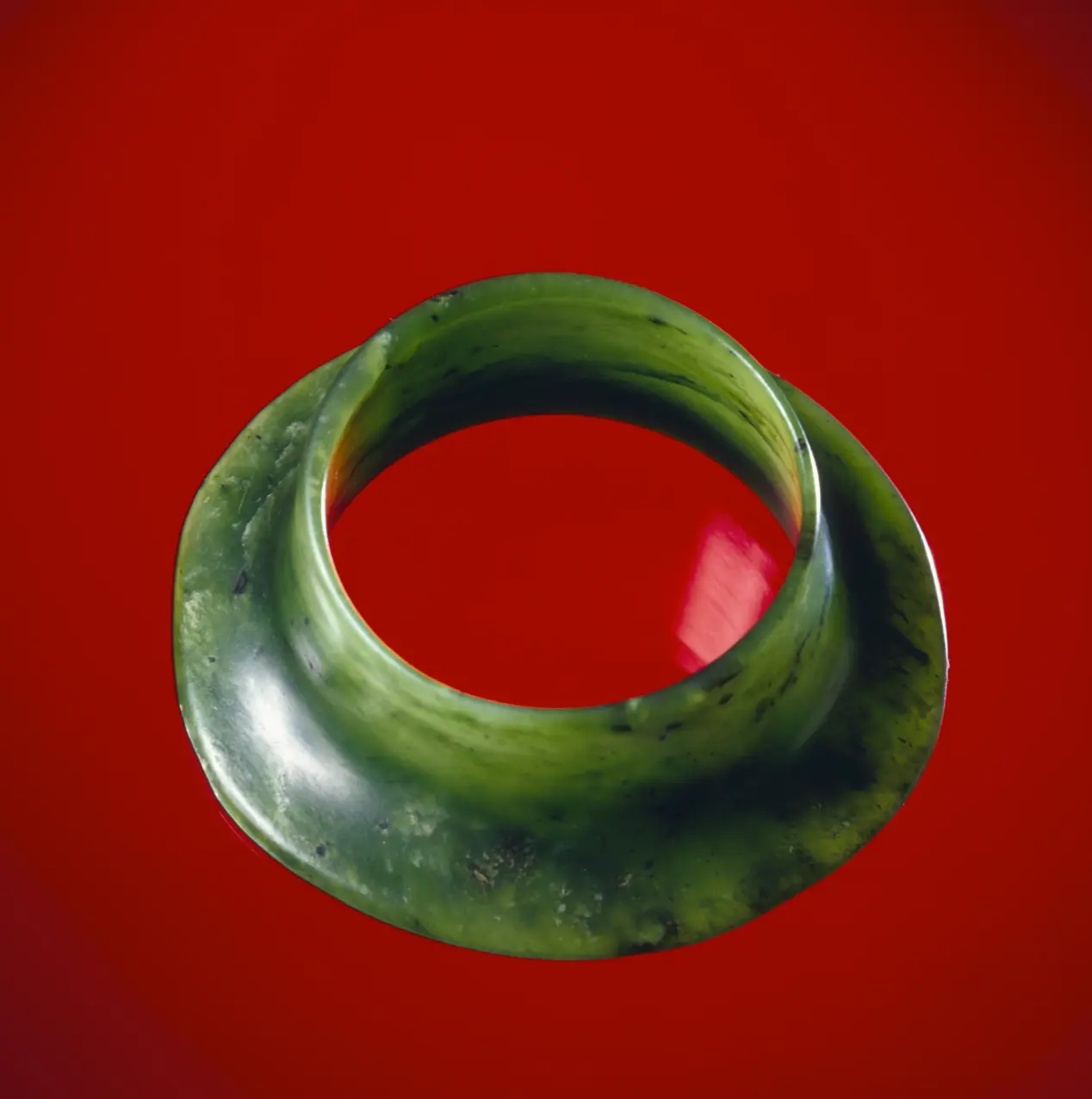

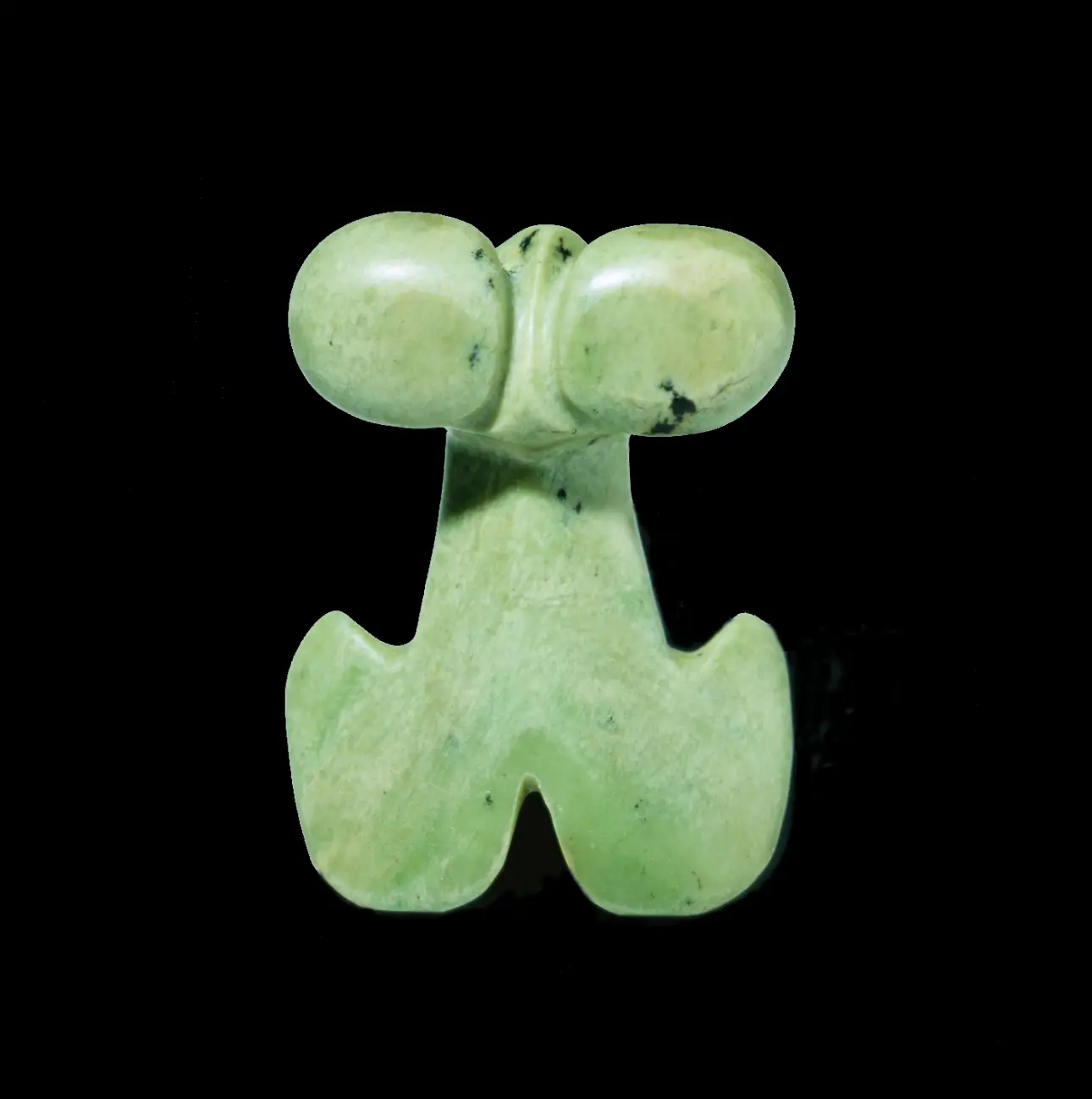

距今5,000~4,200年,臺灣開始出現製玉工藝,從花蓮花東縱谷的崇光遺址和支亞干遺址可以見到大規模玉器製造場所,可見玉器需求與生產皆具規模。玉器飾品種類包含常見的玉墜、玉環、玉鈴等,推測玉器作為飾品及儀式用途。

距今約3,600年,玉器使用逐漸興盛﹐透過人群移動和製玉技術的交流,從東、北部地區漸次擴展至中部山區和西部地區,從埔里大馬璘遺址發現玉器製作的廢料和原料,與東部花岡山文化相近,證明玉器交流影響著島內交通和交換體系。

考古學家研究發現臺灣與環南海區域的交流體系,隨著海洋拓展到中國東南沿海及東南亞地區,間接影響菲律賓和中印半島、越南中南部到泰國南部的新文化要素,亦影響到距今2,400年後高溫技術製品的傳播,如玻璃瑪瑙珠、金屬器等。

以目前考古證據,距今約2,400年後發現玻璃珠、瑪瑙珠等器物,其顏色多樣,細小精緻,多作為串珠項鍊。臺灣的玻璃質器物多由島外輸入,亦可能少數是島內製作,或來自印度與東南亞地區的人群,它們的傳入也取代過去以玉器為主的宗教儀式和裝飾用品。

大約距今1,500年以後,此時因與漢人互動頻繁,從北部十三行遺址出土發現青銅碗、五銖錢、開元通寶和南宋錢幣等。後續亦發現大量的宋元時期的瓷器和其它器物,並接續到15世紀後歐洲人貿易和殖民統治時期對於臺灣社會的影響。

十三行遺址出土有90多枚的中國銅錢,其中多數為唐宋時代的銅錢,包括開元通寶、乾隆通寶、太平通寶、淳化元寶、咸平元寶等。

距今約3,200~2,400年間,青銅器已開始進入臺灣,但屬於偶發性小型交流,從大坌坑遺址出土發現類似商周小屯式青銅簇,可能是由中國東南沿海傳入,卑南文化之銅手環則可能由南方傳入,並未對臺灣各地產生全面性的影響。

臺灣北部沿海地區的十三行文化、東海岸的靜浦文化及東南海岸的舊香蘭遺址先民,已掌握煉鐵與鐵器製作技術,前二者採用塊煉法冶煉鐵金屬,並以鍛打方式製作鐵器。舊香蘭的煉鐵技術尚未明朗,但與靜浦文化的技術相近。

距今約1,800年前,擁有冶鐵技術的人們進入八里地區,在淡水河口南岸發現鐵礦,即為今日十三行文化的人群,並擴及北部和東北部的區域,包括漢本遺址,雖有發現青銅製品,但未發現製作技術證據,其他金屬製品有金、銀飾品、青銅刀柄、手環、銅鈴等物。

另太麻里溪河口南岸沖積扇的舊香蘭遺址,亦發現青銅製品及砂岩雕刻的鑄模具,可能與青銅製作技術有關,但仍難以論定臺灣青銅製作技術的傳播來源。

十三行遺址出土11件青銅刀柄,下半部為鐵質的刀身,鐵相較於銅更容易鏽蝕,因此僅殘留青銅質地的握柄。此11件刀柄皆為站立的人形,周圍遍佈乳突紋、線形或鏤孔紋樣。尚無法確認青銅刀柄來源,但在臺灣南部排灣族祖先傳承下來的文物中,可見類似的刀柄。

距今約600年到17世紀歷史初期之間,臺灣史前文化發展到最晚階段。位於臺灣的海岸平原、淺山丘陵或中海拔山區的史前文化,都有可能是當代各個原住民族群的祖先所留下來的文化體系,其中有部分已經消失或者即將消失,如猴猴人、巴賽人、費佛朗人,這些人群雖然有少許的文獻紀錄,但復原整體人群的樣貌不易,且很難將史前文化最晚階段和現代族群連結,是一種存在他者記憶的人群。

漢人約在9世紀末,就曾來到臺灣西、北海岸,從瓷器出土物的品相、數量推測,應是小規模接觸互動。16世紀中葉,大航海時代歐洲商貿列強東來與明朝開放海禁,漢人極可能趁此遷移入臺,雲林縣雷厝遺址探坑發掘相當數量此一時期漳州窰製品;《熱蘭遮城日誌》記錄漢人早入濁水沖積扇的二林地區居住、商貿。西元1,550~1,620年間,已有不少漢人進入原住民族聚落定居、繁衍,改變西海岸平原區域原住民族祖先的生活型態與人口組成,成為下一階段歷史時期漢人大量進入的先鋒,隨著大航海時代的到來,臺灣即將走入世界體系。

從9世紀末中國唐末以來,漢人群開始移住澎湖。帶來與南島民族完全不同的文化,部分漁民或商貿人群進入臺灣西海岸。漢人貿易圈約在距今1,100~850年間切斷南島文化人群在臺灣與呂宋之間的交通動線,致使臺灣本島的南島人群與外界近乎斷裂的孤立狀態,僅存與中國東南沿海人群微弱的互動關係,直至明朝開放海禁與大航海時代到來才有所改變。

此時西部平原的番仔園文化人群擴張至彰化新形成的海岸平原,猫兒干文化人群則從較近山內側區或雲嘉交界沖積扇南側的嘉南平原北側區域遷移至濁水沖積扇平原。臺北盆地人群沿著淡水河岸形成聚落群。山區聚落分布,除西、北側沿海局部區域受到漢文化物質輸入影響外,其餘仍維持原有生活型態與社會組織,顯示出全臺灣在這個階段呈現的凝滯與孤立狀態。

新石器時代晚期史前人群開始進入臺灣各地區居住發展,部分文化隨著時間演變成今日原住民族的祖先。如以阿里山區為中心的東埔一鄰文化人群,距今約3,200~2,600年開始延續至距今約200~300年左右,從分布區域、聚落型態和物質文化等比對,可能是今日鄒族、卡那卡那富族、拉阿魯哇族的祖先。另在中、北部埔里盆地群鄰近山區的人群也有一部分可能是廣義泰雅族(包括泰雅、賽德克、太魯閣)的早期祖先所遺留的遺址。